北アルプスの白馬方面が白くなりました。 気温も下がってきていますが、雪が積もったアルプスみると、更に寒さが増すような気がします。 今年も残すところあとわずかとなりました。 先日のスピーチは、6月27日に「建築基準法の一部を改正する法律」が 公布された内容について情報の共有をしました。 情報内容は下の内容です。 1.用途変更の建築確認を要しない範囲拡大 2.容積率規制の合理化 3.建蔽率規制の合理化 4.長屋・共同住宅の界壁に関する規制の合理化 5.防火地域等内の建築物の規制の合理化 6.防火に関する規定の合理化 7.仮設建築物及び用途変更に関する規定の整備 8.接道規制に関する規定の整備 9.日影規制の適用除外手続の合理化 10.用途規制の適用除外手続きの合理化 11.建築物の維持保全 規定の整備 改正内容を十分に把握し、日々の業務に全力で努めていきたいと思います。

サーパスシティ南松本駅前サウスガーデン 新築【住宅施設】

2018年 年末年始休業のお知らせ

2018年も残すところあとわずかとなりました。 何かとご繁栄のことと思います。 本年もお世話になり、ありがとうございます。 弊社の年末年始の予定についてご案内申し上げます。 誠に勝手ながら、年内は12月29日(土)までの営業とさせていただきます。 【年末年始休業のご案内】2018年12月30日(日)~2019年1月5日(土) 休業期間中に頂きましたお問い合わせやFAXへのご返答は1月7日(月)以降となります。 ご了承ののどよろしくお願い申し上げます。 来年もよろしくお願い致します。

サーパスシティ南松本駅前サウスガーデン 竣工

サーパスシティ南松本駅前サウスガーデンが竣工を迎えました。

だるまの目入れは左?右?

だるまの目は、「左」と「右」のどちらから目入れしますか? いざ、目を入れるときに、左目なのか右目なのか悩むときがあります。 今週のスピーチは、だるまの目入れの話を聞きました。 目の入れ方は、願掛けをする際に、始めにだるまの左目に目を入れます。 そして、願いか叶ったら右目に入れます。 その理由は、諸説あるそうですが、物事は東で生まれて西で無くなると言われていることから、 だるまを南に向けたとき、東になる左目から目を入れ、 西になる右目という順序になったと言われているそうです。 その他の理由に、太陽が東から西に動くとこから、だるまを南に向けたとき、 東になるだるまの左目から目を入れるという説もあります。 しかし、必ずだるまの左目から入れる決まりはなく、選挙の時は立候補したら右目に目を入れ、 当選したら左目に目を入れることが多いようです。

言葉の由来

気温の低い日が増え、秋らしくなりましたね。 紅葉や秋の収穫など、秋を楽しまれている方も多いかと思います。 先日のスピーチは、食材の名前の由来やそのほかスタッフが気になる言葉の由来について聞きました。 サーロインステーキの語源は、英国王がこのステーキを出された際、あまりの美味しさに 「この肉にサー(ナイト爵)の称号を与える」と言ったことから、 「サー(ナイト爵)」の「ロイン(腰肉)」で「サーロイン」になったという話があるそうです。 アイロンの由来は、伝来した当時、厚い鉄でできた舟形の枠に中に熾(おき)を入れて加熱していました。 それを初めて見た日本人が「それは何ですか」とアメリカ人に聞いたところ、 厚い鉄でできた舟形の枠ではなく、その材質を聞かれたと思い「アイアン(鉄)」と答えた為、 「アイアン」が「アイロン」になってしまったようです。 普段何気なく使っているたくさんの言葉。 それぞれにルーツがあります。 気になった言葉の由来を調べてみると、なるほどねっと思う言葉や、 その言葉からは思いもよらなかったのものに行き当たることがあります。 とても興味深い話でした。

どんなカバンを使っていますか?

昼間は暑く、夜は肌寒く、気温差が激しいですね。 喉の調子がおかしいなど、風邪の話を耳にします。 気温の変化に気を付けなければいけない季節です。 今週のスピーチは、鞄心理学という本の話を聞きました。 「鞄」と一言で言っても、鞄の種類はたくさんあります。 形や色、素材、小さいものから大きいものまで。 皆さんはどんな鞄を使っていますか。 その鞄の中には、何が入っていますか。 鞄には持ち主の心理状態などが投影されてるそうです。 「鞄心理学」は精神科の医師が書かれた本で、患者さんのしぐさや持ち物が重要な診断材料になる事から、 長年の臨床経験に基づき、鞄を通して独自の視点から現代の人たちの深層心理を探るという本です。 人それぞれ、こだわりの鞄を持ち、中に入れる物も様々です。 鞄の中に入っている物で、その人の心がわかるようですが、 少し恥ずかしい気もします。

夢のマツモトタウン

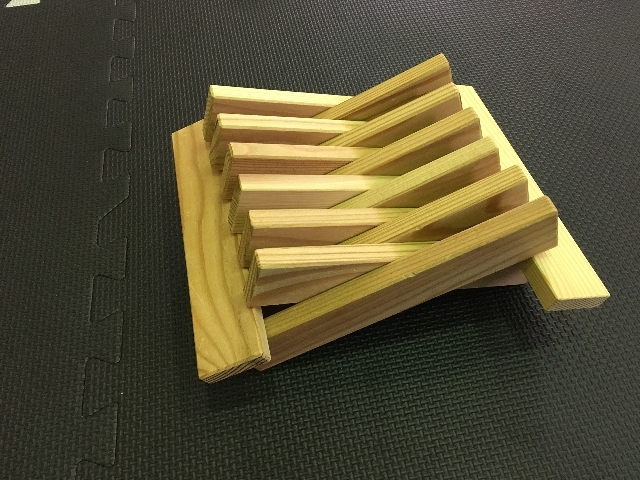

先日スピーチは、松本市教育委員会が主催する「学都松本フォーラム」の話を聞きました。 学ぶことの大切さを考える学都松本フォーラムは、今年で7回目を迎えるそうです。 中央体育館と松本市Mウイング各階のブースでイベントが行われ、 2023年に開館予定の基幹博物館にできる親子向け展示を、先行体験できるワークショップのスタッフとして、 伊藤設計も参加しました。 松本のまちづくりを縦3m、横2mの地図を使い、子供たちが色紙や紙コップなどで作った建物などを置いて、 自分たちならではの松本の町をつくっていました。 また、木製玩具遊びなど、たくさんの体験コーナーがあり、大人も子供も夢中になって体験されてたそうです。 子供たちの発想は夢があり、子供たちの視点がとても興味深いとスタッフは感じたそうです。

老舗の話

北風が少し冷たく感じます。秋ですね。 不安定な天候が続いています。夏の疲れも出始めるかと思いますが、 みなさん体調管理には気を付けてくださいね。 先日のスピーチは、老舗についての話を聞きました。 「老舗」と聞くと、古くから受け継がれているお店というイメージがあるかと思います。 一体、「老舗」とは創業何年目から名乗れるのでしょうか。 皆さんはご存知ですか。 諸説あるようですが、「老舗」には明確な基準はないようです。 辞典などによっては、一代目であっても、経験を積み信用がある者に対して老舗と呼ぶこともあるそうです。 「老舗」と呼ばれるようになるには、進化論で有名なダーウインの名言 「最も強い者が生き残るのではなく、 最も賢い者が生き延びるのでもない。 唯一生き残ることが出来るのは、 変化できる者である。」 のように、変化に対応できる姿勢を身につけることが大切と聞きます。 日々、変化に対応できるように努めていきたいと思います。

建築の日本展

9月に入りましたが、日差しは強く、晴れている日はまだまだ暑さに注意が必要ですね。 スピーチで、建築の日本展の話を聞きました。 日本の建築を古代から現代までの特質のセクションに分かれていて、貴重な建築資料や模型など、 展示総数400点を超える多彩な展示です。 スタッフは「建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの」というタイトルに興味を持ち、見に行ったそうです。 なかなか見ることのできない有名な模型が見れたと話してくれました。 その展示会は六本木ヒルズにある森美術館で9月17日まで開催されています。 京都の有名な茶室のレプリカもあるそうです。 ぜひ見てみたいと思いました。

六曜知ってますか。

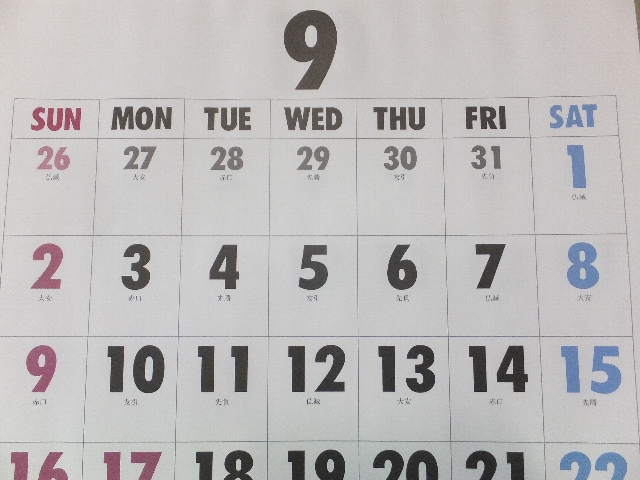

先日のスピーチは、六曜の話を聞きました。 みなさんは六曜という言葉をご存知ですか? 日本の暦には、その日の運勢を示す、六曜というものがあります。 六曜とは、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6種の曜で、 カレンダーや手帳にも記載されていますね。 「結婚式は大安が良い」、「葬式は友引を避ける」など、主に冠婚葬祭などの儀式と 結びついて使用されています。 建築でも、良い日を選び、地鎮祭をしています。 6種の曜はそれぞれ意味を持っていますが、根拠があるわけではなく、迷信とされているそうです。 大安や仏滅など、大事な予定の日取りを決めるときに気にかけることが多いと思いますが、 6種の曜の意味を知っている方は少ないようです。 なかなか意味を知る機会がなかったので、良いお話が聞くことが出来ました。

足湯

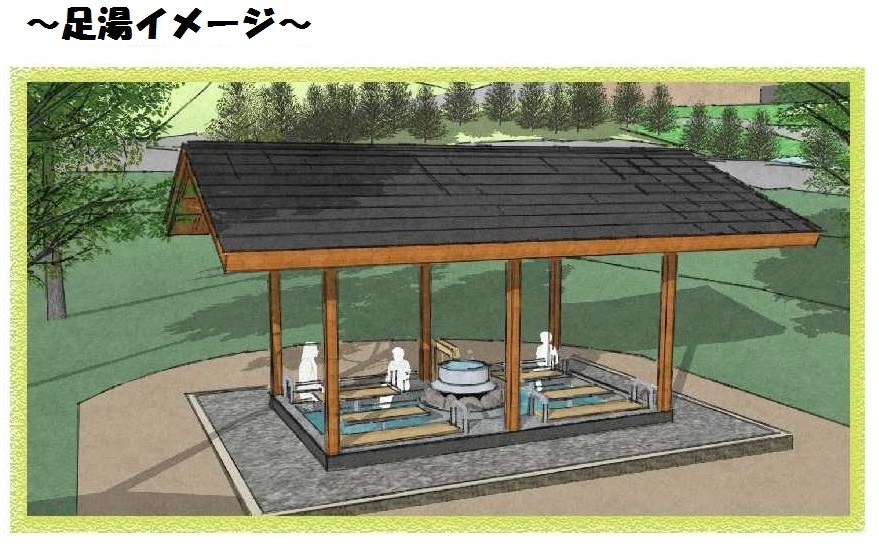

先日のスピーチは、足湯の話を聞きました。 最近では、ただ足湯に入るだけではなく、足湯に入りながら食事やお茶、 読書が出来るといった様々なスタイルで楽しむことが出来るようになってきています。 旅先で必ず立ち寄りたい、そんな魅力的な足湯のスポットが全国的に増えてきています。 新しくできた足湯の中で、スタッフがいってみたい足湯を紹介してくれました。 福井県にある山頂公園内の足湯。山頂から絶景を楽しみながら、足湯と飲食が楽しめるそうです。 また群馬県のロープウェイの山頂駅にある足湯も、雄大な山並みを一望することができ、 楽しむことができます。 山頂なので、きっと空気がおいしく感じられ、気分も良いですね。 足湯は、楽しむだけでなく、疲れた足を癒してくれます。 皆さんも足湯でリフレッシュされてはいかがですか。

暑気払い

8月に入りましたね。 猛烈に暑い日が続いています。 伊藤設計では、暑さを打ち払うため、暑気払いを行いました。 冷たいビールと美味しい料理をいただき、体にたまった熱気も取り除かれました。 スタッフの笑い声をたくさん聞き、とても楽しい暑気払いでした。

シェアビレッジ

夏ですね!! 暑い日が続いていますが、暑さ対策していますか。 水分をとるだけでなく、体を休めることも大事ですよね。 栄養バランスの良い食事とり、体に気を付けてくださいね。 先日のスピーチは、シェアビレッジ・プロジェクトの話を聞きました。 このプロジェクトは2014年秋田県の辺境から始まりました。 古民家を「村」に見立て、その村の維持・管理費を全国の多くの人たちでシェアする仕組みです。 プロジェクトの魅力は、「年貢」と呼ばれる年会費を払えば、だれでも「村民」になれます。 村民になると「里帰り」と言って、自分が好きな時に村へ行き、田舎体験をしたり、 宿泊したりすることができます。 また、現地に行くことが難しければ都市部で開催される村民だけの飲み会「寄合(よりあい)」に参加できるそうです。 今後もシェアビレッジが増える予定のようですが、増やすにあたって一番大きいのは「人」の問題だそうです。 地元の人との関係づくりが重要で、よそ者だけでプロジェクトを成功させるのは難しく、 補助金に頼らず、自分たちで事業をしていくことが、結果的に地域のためになる。 シェアビレッジの仕事はハードで、地域にそれを担えるだけのポテンシャルのある人材が必要だそうです。 古民家の再生の話を耳にするようになってきましたが、 シェアビレッジのように地方が少しでも活性化されれば良いなと思います。

2018年 夏季休業のお知らせ

暑中お見舞い申し上げます。 平素より、格別なる厚情を賜り厚く御礼申し上げます。 弊社では誠に勝手ながら下記の期間中、夏季休業のため、 事務所をお休みさせていただきます。 休業期間中にいただきましたお問い合わせやFAXへのご返答は8月18日(土)以降となります。 お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 【夏季休業の期間】 2018年8月13日(月)~2018年8月17日(金)

研修へ行ってきました。

伊藤設計のザクロは青い実がなり、太陽をたくさん浴びて育ち始めています。 先日のスピーチは、設備研修へ行ったスタッフの話を聞きました。 研修で印象的だったのは、建築を人間に例えたお話だそうです。 意匠が容姿・皮膚など表に見えるもの、構造は骨格、設備は血管や神経系を含む内臓系・神経全般であり、 どんなに外見をきれいに着飾っても、内臓や神経など問題が起きていたら 健全な暮らしはできないですよねと言われたことです。 伊藤設計では研修制度を生かし、スタッフそれぞれがスキルアップを目指しています。

人工知能の話

先日のスピーチは、人工知能の話を聞きました。 人工知能は、データや経験から学習をしたり、状況に応じた判断が出来たり、 論理的な推理をするなど、知的な活動を行うことができます。 例えば、身近にあるお掃除ロボットは部屋の形を自動的に認識し、 まんべんなくお掃除ができるようにプログラミングされています。 他にも自動車の自動運転、ベーカリースキャンというベーカリー専用のレジなど、 生活空間へ人工知能が備わった電化製品などが普及してきています。 様々な業種・業態への導入には検討課題が多々あることとは考えますが、 今後どのように発展していくのでしょうか。 私たちの仕事はどのように変わっていくのでしょうか。 シンギュラリティポイント(技術的特異点)はまだ来ないそうですが。。。

梅雨と傘

今年もザクロの花がたくさん咲いています。実りが待ちどうしいです。 梅雨に入り、まとまった雨が少なく、暑つかったり涼しかったりしていました。 皆さんお体は大丈夫ですか? 6月は一年の折り返し地点です。体調管理に気を付けて下さいね。 先日のスピーチは、梅雨の話を聞きました。 梅雨の語源は「カビ」だそうです。 諸説ありますが、黴雨(ばいう)が梅雨(ばいう)に変化し伝わった説があります。 カビが生えやすい時期の雨というわけですね。 梅雨の必須アイテムと言えば、傘を思い浮かぶ方が多いと思います。 外出には欠かせないのに、置き忘れてしまったり、強風で壊れてしまったりします。 そんな傘でも、便利な傘を教えていただきました。 郵便局で販売されている「ポキッと折れるんです」という傘です。 この傘は、紫外線を95%カット・65㎝サイズと大きめ。 強風時にあえて折れ、破損しない強度があり、必要以上に踏ん張らないことで 風にあおられて転倒したり飛ばされる心配がないそうです。 急な雨降りにも、郵便局に傘が販売されていることを知っておくと、 お役に立つと思います。

インスタ映えする建物

建物見学 in TOKYO

先日のスピーチは、東京で建物見学した話を聞きました。 スタッフが訪れた場所は、築地、築地本願寺、銀座シックス、日本橋、東京駅、スカイツリーなど。 各場所で感じた感想を話してくれました。 その中でも、スカイツリーは、景色がきれいで一番印象に残ったそうです。 テレビや雑誌などで話題になっている建築物は、見てみたいと思いが高まりますね。 情報だけではなく、実際に見て体感することが、日々の設計業務にも活かされるので、 大事なことだと思います。 近年新しい建物が増えて来てます。私もぜひ機会を作り、体感したいと思います。

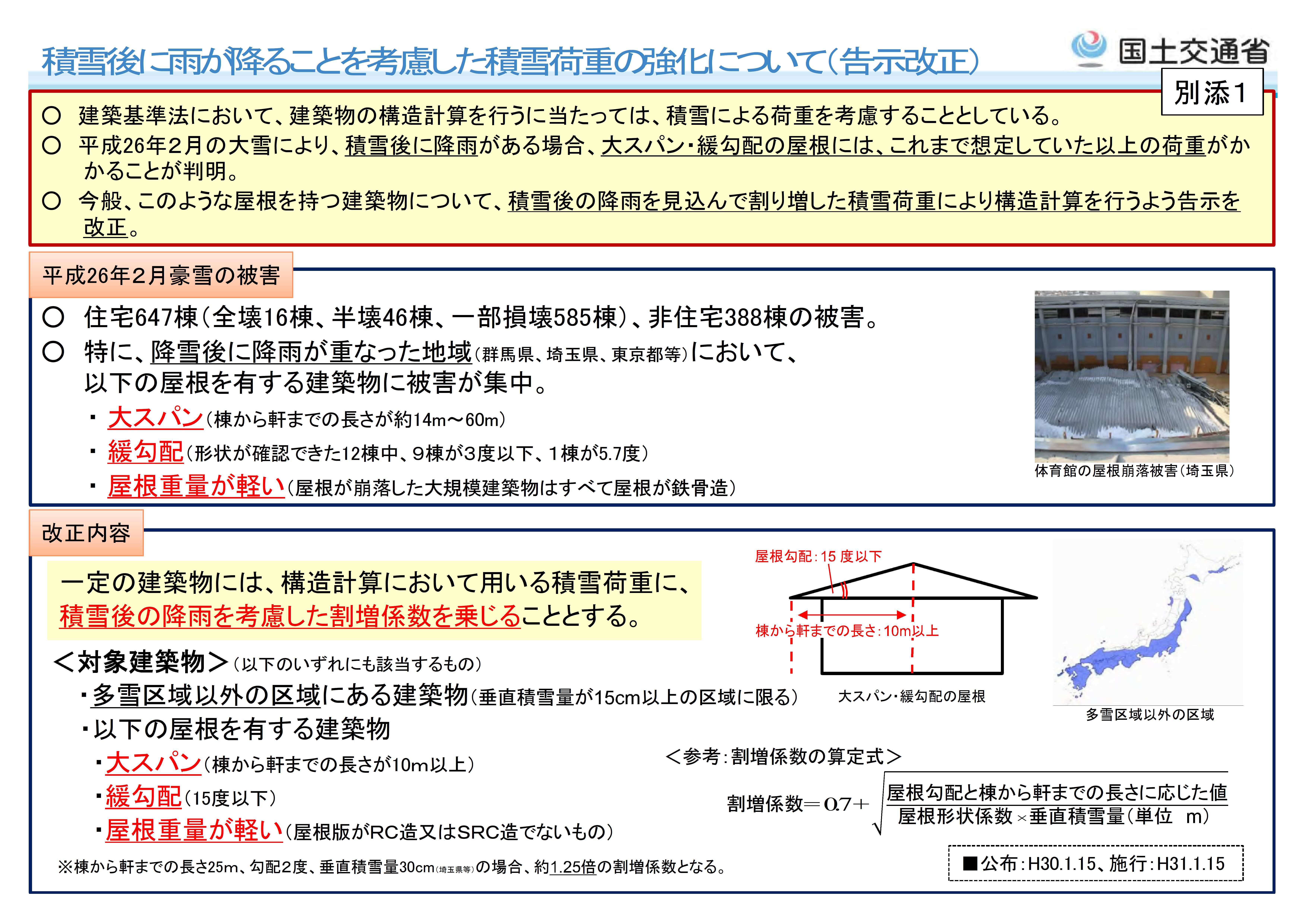

積雪荷重

(国土交通省ホームページより) 先日のスピーチは、積雪荷重について聞きました。 積雪荷重は、積もった雪の重さのことで、「屋根」に作用する荷重です。 積雪後に雨が降ることを考慮した積雪荷重の強化について、 国土交通省より告示改正が平成30年1月に公布されました。 建築基準において、建築物の構造計算を行うにあたり、 積雪による荷重を考慮することとされています。 平成26年2月の大雪により、積雪後に降雨がある場合、大スパン・緩勾配の屋根には、 これまで想定していた以上の荷重がかかることがわかりました。 このような屋根を持つ建築物について、積雪後の降雨を見込んで割り増した積雪荷重により 構造計算を行うよう告示内容が改正され、平成31年1月15日より施行されます。 社内では新しい情報を共有し、日々の業務に努めています。

建物の感想

日差しが強い日が多くなりましたね。 アルプスも雪解けが進み、あっという間に山肌が見えるようになりました。 先日のスピーチは、改修工事の設計に携わったスタッフが、施設を 利用した感想を聞かせてくれました。 施設を実際に利用して気づいたことや、いろんな人の意見を聞くことが、 より良い施設にしていくことにつながり、日々の設計業務にも活かされていくと思います。 これからも建物を利用する方々が快適にすごせるよう、がんばります。

ハザードマップの活用

(松本市歩ホームページより松本市ハザードマップ④) 5月に入りゴールデンウイークも終わりましたね。 山も新緑の季節を迎えてます。 皆さんはどんな休日を過ごされましたか? 先日のスピーチは、ハザードマップの話を聞きました。 ハザードマップは、浸水想定区域、土砂災害警戒区域、特別警戒区域をなど、 自然災害がどの地域にどんな被害をもたらすかを予測し地図化したものです。 自治体によっては災害発生時に避難などの適切な行動をとるために、地震や風水害、 土砂災害に対する備えや、活断層、浸水想定区域、土砂災害の危険箇所等を地図に まとめられています。 建築設計においても、ハザードマップを活用しています。 例えば、建物1階の床高さを浸水想定区域の「洪水による浸水深さ」よりも高くする事で 床上浸水を防ぐことができます。 場所によっては2mを超える浸水深さの地域もあります。 そういった地域では、1階をピロティにするなどの提案も必要だと思います。 災害の発生から建物を守ることは難しいことですが、日頃の備えを進めることにより、 被害を減らすことは可能です。 お住いの自治体のホームページなどで、ハザードマップが見ることができます。 身の安全を確保するため、洪水・土砂災害時の安全な避難所や避難経路を考えておくことも大切ですね。

道路をまたぐ火の見やぐら

社内駐車場では、11種類のチューリップが満開になりました。 4月に入り、新年度が始まりましたね。 気持ちを新たに、頑張りましょう。 先日の朝会のスピーチで、火の見やぐらの話を聞きました。 スタッフは8年ほど前から、木造の火の見やぐらを見たことをきっかけに、 魅力にひかれ県内だけではなく、県外へも見に行くそうです。 たくさん見てきた中で、数少ない、道路をまたいで立っている火の見やぐらの写真を見せていただきました。 〔左:茨城県筑西市、中:長野県茅野市金沢、右:長野県南牧村海尻〕 街中で目にするスタイルと違い、足元がユニークな形をしています。 なぜ道路をまたいでいるのか、定かではありません。 火の見やぐらは地域などで形が違がいます。屋根にも様々な形があり、見比べていくと、 何気なく見ていた火の見やぐらもそれぞれ違うことに気が付きます。 皆さんのお近くにある火の見やぐらはどんな形ですか? 時代の流れとともに火の見やぐらの数は減ってきています。 お出かけの際に探ししてみてはいかがでしょう。

物が捨てられない

(社内駐車場より「花粉光環」) 鼻がむずむずする季節ですね。 社内でも、スタッフのくしゃみがよく聞こえてきます。 花粉症の方は花粉症グッズが手放せませんね。 写真は、スギ花粉などが大量飛散し、太陽の周りに虹のような光の輪が出来る「花粉光環」です。 太陽の光が花粉の粒子の影響で曲げられることにより発生するそうです。 先日のスピーチは物が捨てられないという話から、最近耳にすることが多くなった「断捨離」について スタッフから聞きました。 断捨離は、物への執着を捨てて、身の回りをきれいにするだけでなく、心もストレスから解放されてスッキリすること。 断捨離をすることで、健康になったり、自分軸をもっと大切にする生き方が出来るなど思いもよらない効果が 得られるそうです。 断捨離をする方法として、心構えと考え方を見につけることが大切と言います。 「モノは自分の生活を豊かにするためにある」という考え方を軸に自分にとって必要かどうかを問いかけ、思い切って捨てる。 そんな時、捨てるために役立つ言葉があるそうです。 「迷ったらゴミ」、「思い出の品は捨てても、思い出は消えない」、「服があるから福が来ない、紙があるから神が来ない」、 「明日は明日のゴミが出る」など。。。 心構えが出来たら、実践です。 本、衣類などカテゴリ分けをし、「とっておくもの」と「捨てるもの」と「どちらかわからないもの」に分けます。 少し日にちを置いて、再仕分けをして不用なものを、ほしい人にあげたり、売れるモノは売るなど捨てるルールを決めて、 残ったものを破棄する。そしてすっきりした状態をキープするように、より使いやすい形に整理整頓することが良いそうです。 気持ちや生活空間が快適になるように心がけていきたいですね。

小口わさび店舗 竣工

小口わさび店様の店舗が移転オープンしました。 既存店舗の「和」のイメージを踏襲しつつ、より温かみと親しみが持てる店舗にしてもらいたいとの お客様のご要望に沿った提案をさせていただきました。 “蔵の町”松本を象徴するなまこ壁を前面に施し、お店の「顔」でもあった歴史の刻まれた 木製の看板を移設することで、街並みとの調和に配慮する一方、なまこ壁をアレンジした柱型や モダンなサイン看板をデザインの一部に取り込み、誰もが思わず足を止めてしまいそうな ファサードに仕上げました。

小口わさび店舗 新築 【商業施設】

外観 夜景

日本庭園がある美術館

安曇野市 三郷交流学習センター 新築【文化施設】

外観 南面

三郷交流学習センター 竣工

安曇野市 三郷交流学習センターが竣工を迎えました。 この施設は、三郷支所に隣接し、三郷図書館・展示ギャラリー・学習や各種講座など 多目的に利用できる複合施設です。

インフィニジャパン㈱工場 新築【工場施設】

名 称: インフィニジャパン株式会社工場 所在地: 長野県松本市 構 造: 鉄骨造(S造) 階 数: 地上2階 竣工日: 2017年12月

ファストフード店に行ってみよう

お天気の良い日が続いていますね。 日差しがとても暖かく、少し日が長くなったようにも感じます。 先日のスピーチは、ファストフード店の話を聞きました。 ハンバーガーは好きですか? ファストフードは安くて、早くて、手軽に食べれますよね。 注文をして待っていると、スタッフの方たちは、 いち早く最高の商品を渡すために、商品を黙々と作り上げています。 その為には、ハンバーガーを作る人、揚げ物を上げる人などの各担当が 協力し合い、 お互いをサポートしながら自分はどう動くべきかを常に考えて動き、 目が合っただけで、頼みたいことを分かってくれる状況が珍しくないそうです。 美味しく早く食べることが出来るのは、スタッフの 「作りたてを食べてほしい」という気持ちから考えられた 最善の方法だからです。 飲食業に限らず、どんな仕事にも共通することだと思いますが、 一緒に働くスタッフのためでもあり、 一番はお客様を思ってのことですよね。 ファストフード店に行く機会がありましたら、スタッフの方の 動きを見てみるのもいいですね。

インフィニジャパン㈱工場 竣工

インフィニジャパン株式会社工場が竣工を迎えました。

建物と珈琲

とても寒い日が続いてます。 インフルエンザも流行っていると聞きます。 みなさんの体調はいかがですか? 先日のスピーチは南青山にある喫茶店の話を聞きました。 この喫茶店は、著名な建築家の自宅兼設計事務所として建てられたため、 趣向を凝らした造りになっているそうです。 竣工したのは昭和34年。3階建ての建物で、1階は建築事務所、 2階はプライベートスペース、3階は建築事務所になっていました。 その後、1階の空きスペースに喫茶店が増築されています。 喫茶店の窓からは庭を見渡すことが出来るそうです。 その庭は特徴的で、大きく盛土がされています。 元々1階から眺めるためでなく、住居スペースがある2階から眺めるために、 盛土をして、草木が植えられたそうです。 都会の真ん中でも安らぎ感じられる空間になっているのですね。 おしゃれなカフェが増えてきていますが、 喫茶店でコーヒーを飲みながら空間を楽しむのも良いですね。

新型スーパーあずさデビュー

先日のスピーチは、12月より運行が始まったスーパーあずさの 新型特急車両「E353系」のお話を聞きました。 25年前にデビューした、「スーパーあずさ」E351系。 老朽化のため、更新用に開発された新車両が「スーパーあずさ」E353系です。 車体のデザインを一新し、漆黒の「キャッスルグレー」で覆われた先頭車両の正面には、 縦に並んだLEDの前照灯が備え付けられていますが、まるで鉄仮面のように見えます。 デザインのコンセプトは「伝統の継承、未来への躍動」。 また、中身も現代仕様に進化していて、全席にコンセントが用意され、 テーブルはPCが置けるサイズになっているそうです。 荷物置き場が客室に設けられたほか、空調の突き出し口が各座席へ個別に設置したことで、 乗客一人一人が風向きと風量を調節することが可能になりました。 新型の「スーパーあずさ」は最高速度や所要時間ともに旧型と同じですが、 快適性・機能性が最先端になっています。 最新の電車、特急列車、観光列車の外観内観のデザイン・仕様は、 建築にも通ずるものがあると思います。 列車を利用することも勉強の一つになると思いました。 現在運行されている特急「あずさ」と「かいじ」も将来的には新型のE353系に 統一していく計画があるそうです。見慣れた列車が見れなくなるのは寂しくもありますね。

お雑煮たべましたか?

1月も半分過ぎました。 朝晩がとても冷え込み、寒さが身にします。 皆さん風邪などひいていませんか? 暖かくして、体を冷やさないようにして下さいね。 先日のスピーチはお雑煮の話を聞きました。 お雑煮というと、お正月に食べる料理です。 雑煮の発祥は公家のハレの日の食からと言われており、 今のように全国的に広まったのは江戸時代です。 正月に歳神様にお供えした餅の御利益を頂戴する 「神人共食」として、一年の方策や子孫繁栄を願って 食べるようになったのが今の雑煮と言われているそうです。 お雑煮の餅の形は、東日本が角餅、西日本が丸餅というのが 定説ですが、香川県善通寺市では、甘いあんこが入った あん餅をいれるそうです。 また、具材やだし汁も、各地域でその地域ならではの 食の風習にならい、様々なお雑煮があります。 具材は、正月菜と言われる小松菜の他に、大根、ニンジン、 ゴボウ、さといもなど、地域によって使われる野菜が変わります。 また、切り方も異なり、短冊切りや千切りにされる地域もあり様々です。 だし汁も、すまし汁や白みそ仕立てなどあるそうです。 みなさんはどんなお雑煮を食べましたか?

2018年もよろしくお願いします。

新年明けましておめでとうございます。 今年も新しい年を迎えることが出来ました。 本年も社員一同、気持ちを新たに建築設計・工事監理・リノベーション等 皆様からのご相談にお応えできるよう、 日々励んでいきたいと思っています。 皆様におかれましては、素晴らしい一年となりますように、 また、かわらぬご愛顧を賜ります様、 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。