お正月とお年玉の文化 新しい年が始まりました。本年もどうぞよろしくお願い致します。 年末年始は皆さんゆっくり過ごせましたでしょうか。 お正月と言えば、子供のころ一番の楽しみはお年玉でした。そんなお年玉は平安時代から始まったとされています。当時はお金ではなく幣帛(へいはく)と呼ばれる絹や布を包んだ贈り物だったそうです。お年玉の文化は時代とともにポチ袋に入ったお札からキャッシュレス化が加速し、電子マネーのほかeギフトやプリペイドカードなどに変わってきているそうです。 おみくじの風習 初詣へ行かれた際に神社やお寺などでおみくじを引かれた方もいらっしゃると思います。その年一年の運試しとして、出来るだけ良い運勢のくじを引きたいと思ってしまいますよね。 京都伏見稲荷大社のおみくじ 京都にある伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)のおみくじの運勢は17種類もあるそうです。こちらのおみくじには凶が存在せず縁起の良い「福招き」の神社といわれています。良い運勢のくじを引きたい方にはおすすめの神社です。 浅草寺のおみくじ 一方で東京浅草にある浅草寺のおみくじは、凶が出やすいと言われています。 一説には平安時代におみくじの元となるものが作られ、江戸時代にはそれが合わさった観音百箋(かんのんひゃくせん)というものが広まり、以来浅草寺でもこれを用いており、そのときから凶の割合は変えていないそうです。 巳年の2025年 2025年は巳年、脱皮をする蛇のイメージから「復活と再生」を意味するそうです。昨年元日の能登半島地震また9月に被災地を襲った豪雨の影響もあり一年に二度も大きな被害を受けた能登半島の皆さんはどんな年を迎えたのでしょうか。地域再生のためにも行政の迅速な復旧に向けての対応をお願いしたいところです。 伊藤建築設計事務所は今年2025年で創立70年を迎えます。 巳年の今年は今まで培ってきた仕事が身を結ぶ変化のある一年になるのではないかと思います。大事な年に一緒に皆さんと仕事が出来ることを誇りに思いながら仕事に取り組んでいきたいと思います。

地盤調査とは?目的から具体的な手法までわかりやすく解説

今回は、建物の建築前に行う地盤調査について、目的、手法、調査結果の観察法にポイントを絞り、要点をわかりやすく解説していきます。 地盤調査の目的 建築物を設計・施工する際、地盤の特性を把握することは非常に重要です。地盤調査の目的は以下の通りです。 • 建築物の安全性確保 : 地盤の強度や安定性を調べ、建物の基礎設計に役立てる • コスト削減 : 適切な地盤改良工事や基礎工法を選ぶことで無駄なコストを削減 • 災害対策 : 液状化や地すべりといった地盤災害のリスクを評価する。 適切な地盤調査を行うことで、建物の長寿命化や環境への影響を最小限に抑えることができます。 地盤調査の種類 原位置試験 原位置試験は、現地で直接地盤の特性を評価する調査方法です。代表的な手法として以下があります。 • ボーリング試験: 地盤に穴を掘り、土や岩を採取して地質を分析 • 載荷試験: 実際に荷重をかけ、地盤がどの程度沈下するかを測定 • サウンディング試験: プローブを地盤に挿入し、抵抗力を測定して土の硬さや密度を評価 室内土質試験 室内土質試験は、現地から採取した土のサンプルを用いて行う試験です。詳細な土質の性状を調べることが可能です。 • 三軸圧縮試験: 土のせん断強度を評価し、地盤の安定性を分析 • 土粒子の密度試験: 土の密度を測定し、締まり具合を評価 • 粒度試験: 土粒子の大きさを分類し、透水性や構造を分析 これらの試験を組み合わせることで、地盤の詳細な性質を把握できます。 よく行われる手法:ボーリング調査と標準貫入試験 地盤調査を行う際に一般的によく行われる手法を以下で解説します。 ボーリング調査 ボーリング調査は地盤に穴を掘り、地層構造や地下水位を把握する基本的な手法です。地盤の全体像を把握するのに適しており、他の試験(例:標準貫入試験)を併用することもできます。 標準貫入試験 標準貫入試験(SPT)は、ボーリング孔を活用して地盤の強度を測定する試験です。N値と呼ばれる指標が得られ、この値をもとに地盤の支持力や締まり具合を評価します。 コアとは 「コア」とは、ボーリング調査で採取された円柱状の地盤サンプルを指します。このコアを用いることで、地層構成

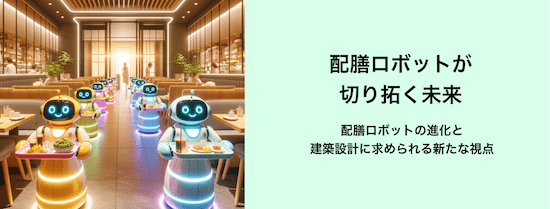

配膳ロボットが切り拓く未来

近年、飲食店で配膳ロボットを目にする機会が増えています。この技術革新は、飲食業界に留まらず、建築設計に新たな視点をもたらす可能性を秘めています。本記事では、配膳ロボットの機能や技術、そしてそれが建築設計に与える影響について探ります。 配膳ロボットの基本機能と主な製品 配膳ロボットの代表的な製品であるPudu Robotics社の「BellaBot」は、最大40kgの積載量、13時間のバッテリー寿命、そしてAIによる音声案内や障害物回避機能を備えています。 BellaBot: https://www.pudurobotics.com/jp/products/bellabot 他にも「KettyBot」「DinerBot」「Servi」など、さまざまな製品が市場に登場しています。 KettyBot: https://www.pudurobotics.com/jp/products/kettybot DinerBot: https://www.keenon.com/jp/product/T10/index.html Servi: https://www.softbankrobotics.com/jp/solutions/servi SLAM技術による高精度の動作 BellaBotの動作の中核を担うのが「SLAM技術」です。SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)とは、ロボットが自分の位置を推定しつつ周囲の地図を作成する技術で、屋内やGPSの利用が難しい環境で特に効果を発揮します。 SLAMにはカメラを用いる「Visual SLAM」とレーザーを用いる「Laser SLAM」の2種類があり、それぞれ利点と課題を持っています。Visual SLAMはコストが低い一方で暗所に弱く、Laser SLAMは精度が高いもののコスト面で課題があり、障害物の少ない環境での測定が難しくなります。 以下の動画はカメラを用いる「Visual SLAM」のしくみです。 以下の動画はレーザーを用いる「Laser SLAM」のしくみです。 ここまで紹介したロボットにはVisual SLAM とLaser SLAM 両方が搭載されており、双方から得たデータをうまく組み合わせることで精度を上げています。

水素自動車と水素ステーションの未来

今回は現在話題の水素自動車と水素ステーションについて調べてみました。 自動車の種類 まずは現在実用化されている主な自動車の種類を以下に挙げていきます。 内燃機関車: ガソリン、ディーゼル、LPガスなどの燃料を使用する従来型のエンジン。 ハイブリッド車: エンジンとモーターで駆動し、燃費が良い。日産のe-POWERなどもこのカテゴリ。 電気自動車(EV): 大型バッテリーを充電し、モーターのみで駆動する車。 プラグインハイブリッド車(PHEV): 電気自動車とハイブリッド車の特徴を兼ね備えた車。 燃料電池自動車(FCV): 水素と酸素を使って発電し、モーターで駆動する車。トヨタのミライやホンダのクラリティが代表例。 また開発中のものとして水素を直接燃料とする自動車もあります。 水素内燃機関車: 水素を燃料として内燃機関で燃焼させて駆動。トヨタやマツダが開発を進めている。 長野県における水素ステーションの現状 長野県には現在、水素ステーションは長野市に1か所のみ存在しています。水素自動車の普及を推進するには、こうしたインフラの拡大が不可欠です。 水素ステーションの種類 水素ステーションには主に2つの種類があります。 オフサイト型: 水素を外部で製造し、トレーラーで輸送してくるスタンド。 オンサイト型: スタンド内で水素を製造し、供給するスタンド。 オフサイト型は設置に必要な敷地面積が少なく、今後普及が期待されています。また、小型の移動式水素ステーションも存在します。 水素の特性と安全対策 水素は燃料として多くの利点がありますが、その扱いには慎重さが求められます。水素の特性と、それに伴う安全対策を見ていきましょう。 水素の利点 空気より軽く、拡散しやすい。 自然発火温度が高く、自然に着火しにくい。 水素の欠点 着火エネルギーが小さく、燃焼範囲が広い。 無色・無臭で、火炎が肉眼で見えにくい。 金属をもろくさせ、漏れやすい性質がある。 これらの特性から分かるように、水素はクリーンエネルギーとして非常に優れた燃料ですが、取り扱いや安全性の面ではまだ課題も残されています。 安全対策 水素ステーションでは、次のような安全対策が重要です。 水素の影響を受けない金属を使用し、漏れを防ぐ。 漏れた水素は早期に検知し、拡散を防ぐ。 漏れた水素が溜