長野県安曇野市穂高にある碌山美術館は、地域の歴史と文化、そして建築的な美しさが調和した特別な空間です。今回は、美術館にまつわる歴史や建築、地元とのつながりについてご紹介します。地元に根差しながらも全国的な芸術性を有するこの場所は、建築関係者にとっても多くの示唆を与えてくれるはずです。

目次

荻原碌山と碌山美術館

碌山の芸術とその歩み

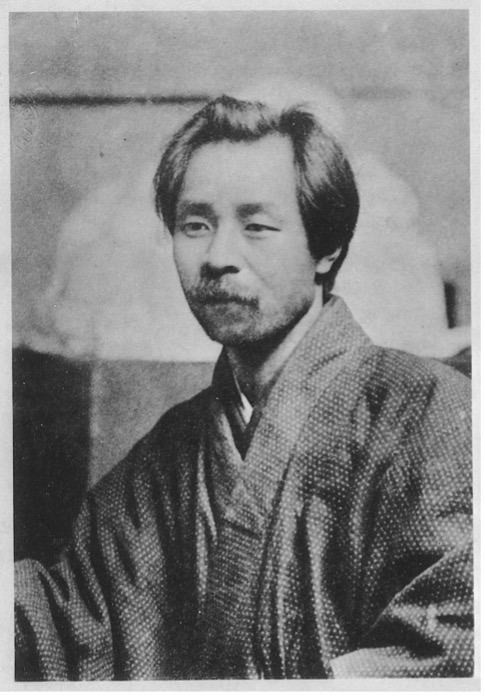

碌山美術館は、穂高出身の彫刻家・荻原碌山(おぎはら ろくざん)の作品を中心に構成されています。碌山は当初洋画家を志しましたが、25歳で訪れたパリでロダンの《考える人》に出会い、彫刻家への道を選びました。わずか30歳でこの世を去るまでに残した彫刻は15点と限られていますが、そのうち2点は重要文化財に指定されています。

碌山館と建築の特徴

碌山美術館の中心である碌山館は、建築家・今井健二によって設計されました。荻原碌山がクリスチャンであったことにちなみ、教会を思わせる意匠が採用されています。

館内には碌山の代表作《北条虎吉像》や《女》などが展示されています。また、美術館は碌山の交友関係にも焦点を当て、彼と関係の深かった芸術家たちの作品も収蔵しています。

建築ディテールに宿る精神性

彫刻家によるドアハンドルの意匠

碌山館の大扉のドアハンドルは、彫刻家・笹村草家人(東京芸術大学彫刻科助教授)による作品で、合唱する天使像が左右の扉の内外に計4体取り付けられています。右側の扉には、キツツキの姿をかたどったドアロッカーも見られ、細部にまで彫刻的な工夫が施されています。笹村は碌山館の建設委員会でも中心的な役割を担い、碌山館設計者の建築家・今井兼次と綿密な設計調整を行ったとされています。

エントランスからベンチまでのこだわり

美術館の側溝の蓋、椅子、屋外ベンチに至るまで、設計と施工の随所に造形美が取り入れられています。特に本ブログの筆者が感銘を受けたのは、意匠が「見せるため」だけでなく「共に使われる」ものである点でした。こうした公共施設でのディテールの在り方は、設計業務にも多くのヒントを与えてくれます。

地域の手による建築と運営

地元住民と学生の協力

碌山館の建築には地元住民や学生も携わっており、実際に煉瓦の運搬や木材加工に地域の方々が関与しています。筆者の叔母もレンガを運ぶ作業を手伝ったとのこと。また、敷地内のグズベリーハウスの建設中には筆者の母も木を削る作業を手伝ったそうです。美術館が、地域の歴史や記憶と深く結びついていると言えます。

学校教育とのつながり

美術館の隣には穂高東中学校(旧穂高中学校)があり、かつてはその生徒たちが庭の清掃を担当していました。現在もその伝統は続いており、地域ぐるみで美術館を支えている様子がうかがえます。美術館が単なる展示空間にとどまらず、教育と地域文化の循環の場として機能している点は興味深い事例と言えるでしょう。

新宿中村屋との意外な接点

碌山の先輩にあたる相馬愛蔵とその妻・黒光は、後に新宿中村屋を創業します。碌山が新宿に構えたアトリエでは、相馬夫妻と親交を深めました。彼の代表作《女》のモデルが相馬黒光であったという説が有力です。新宿中村屋の地下にはかつて「碌山館」と呼ばれるスペースも存在し、碌山美術館ができるまでの過渡期を支えました。

地元の魅力を再発見するということ、おわりに

このブログの筆者もまた、建築を学ぶ立場として、他県や都市部の新しい建物を見に行く機会は多くあります。しかし、ふと立ち止まって地元の建築を見返すと、そこには技術や芸術、地域の人々の想いが凝縮された風景が広がっていることに気づかされます。

碌山美術館は、地元に根差しながらも、全国から訪れる人々を魅了する美術館であり、その姿勢からは学ぶべき点が多くあります。

皆さんも機会があれば、ぜひ現地を訪れて、その空気を体感してみてください。